Nel Paese in cui ogni giorno si invoca la giustizia, accade sempre più spesso che la giustizia stessa si trasformi in terreno di scontro ideologico e strumento di vendetta politica. Gli ultimi episodi che vedono protagonisti il ministro Carlo Nordio e la magistratura pongono una questione non più eludibile: a che punto è arrivata la degenerazione del rapporto tra politica e giustizia? E, soprattutto, quanto è credibile un sistema che pretende di essere terzo, ma agisce spesso con criteri opposti?

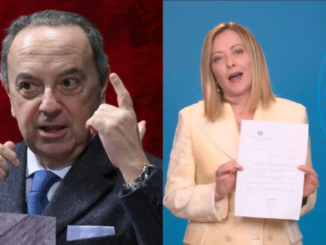

Partiamo da un fatto gravissimo. Il ministro della Giustizia ha pubblicamente minacciato sanzioni nei confronti di un magistrato, il sostituto procuratore generale Raffaele Piccirillo, “reo” di aver evidenziato, con argomentazioni tecniche, gli errori commessi dallo stesso Nordio nella gestione del caso Almasri, il generale libico accusato di crimini contro l’umanità. Un intervento critico, certo, ma legittimo in uno Stato che si definisce democratico. Eppure il ministro ha reagito evocando gli “infermieri”, in un’espressione che suona più da comizio che da guardasigilli. Un linguaggio inaccettabile, soprattutto perché diretto a un magistrato in servizio, con l’aggravante di voler colpire non l’errore ma la critica stessa.

Dall’altro lato, però, assistiamo al riflesso speculare: la Procura di Palermo ha impugnato l’assoluzione di Matteo Salvini nel caso Open Arms, presentando ricorso diretto in Cassazione. Un’iniziativa formalmente legittima, ma che, nel contesto politico e giudiziario in cui viviamo, appare come l’ennesimo tassello di un uso selettivo e militante del diritto penale. La sentenza di primo grado aveva assolto l’ex ministro dell’Interno “perché il fatto non sussiste”. Eppure si insiste, si riapre, si ricorre. Una giustizia che non accetta le assoluzioni, quando non coincidono con la propria sensibilità politica, è una giustizia che rischia di perdere la propria credibilità.

Così, mentre un ministro si arroga il diritto di zittire i magistrati scomodi, alcuni magistrati sembrano voler rivestire il ruolo di supplenti della politica, scegliendo i propri bersagli con cura ideologica. Due facce della stessa medaglia: l’arbitrio, il cortocircuito tra potere e giurisdizione. In mezzo, i cittadini. Quelli che subiscono processi ingiusti, che attendono per anni un verdetto, che vengono assolti dopo essere stati socialmente e professionalmente distrutti. Ma anche quelli che vedono criminali internazionali sfuggire alla giustizia italiana, mentre altri Stati, come la Germania, applicano senza esitazioni il mandato della Corte penale internazionale.

Tutto questo non è più sostenibile. Serve una riforma seria, non solo dell’ordinamento giudiziario, ma della cultura del potere. Occorre restituire equilibrio tra i poteri dello Stato, ristabilire il rispetto reciproco tra magistratura e politica, e soprattutto tutelare i cittadini, non come bersagli occasionali di una giustizia spettacolare, ma come titolari di diritti inviolabili. La giustizia italiana è diventata un campo minato: chi ci entra non sa più se ne uscirà assolto o travolto. È tempo di disinnescare questa trappola. Con lucidità, con coraggio e con onestà istituzionale. Ma soprattutto, con un’idea chiara: il diritto non è né un’arma né un’ideologia. È un dovere. E un limite. Anche, e soprattutto, per chi lo amministra.