Leningrado, 22 gennaio 1934. Nevica sul Malyj opernyj teatr: non è una nevicata romantica, è un sipario naturale che cade su un’epoca. Due giorni dopo, Mosca replica. Dmitrij Šostakovič non se la gioca una volta, ma due: una doppia prima per un’opera che non vuole bussare, vuole irrompere. È il debutto di ‘Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk’. L’opera nasce da una novella di Nikolaj Leskov, “realista atipico”, uno dei più originali scrittori russi dell’Ottocento, che usava il ritmo dei dialetti per accendere la critica sociale. Una storia che morde come l’inverno russo: gelida, spietata, scandalosa, irresistibile. Il pubblico è scosso, rapito, diviso ed è proprio quella frattura – scandalo e fascinazione – a renderla leggenda: 200 repliche in due anni, un successo impressionante che la musicologia definirà succès de scandale.

La protagonista, Katerina Izmajlova, non nasce mostro, lo diventa. Vive in una provincia arcaica, rurale, soffocata. Il 1861 ha messo fine alla servitù della gleba con il decreto dello zar Alessandro II, ma quella libertà legale non ha riscritto i corpi né i destini. Figlia di un’epoca che ha spostato la legge ma non il mondo, vive nel silenzio dei diritti femminili, nell’inerzia di un feroce potere patriarcale, prigioniera di un matrimonio forzato, della brutalità di un suocero che la opprime anche sessualmente. Quando ama il garzone Sergej, “sfacciato e brutale”, lo fa come atto di diserzione dalla sua stessa vita, l’unico varco verso un’aria diversa. Quando Boris scopre la relazione e frusta l’uomo, lei avvelena il suocero con “una zuppa di funghi”. Non si ferma: al ritorno del marito Sinovia, la coppia lo uccide, si sposa, ma un servo trova il cadavere in cantina. Nel testo originale di Leskov i due assassinano anche un nipote per l’eredità; nell’opera lirica il delitto si fa simbolo, non cronaca: l’annientamento di un sistema di potere che preferisce il controllo all’umanità.

Nel 1936, però, il gelo cambia direzione: non arriva dal fiume, ma dal Cremlino. Nel gennaio Stalin assiste a una recita. L’effetto è opposto all’incanto del 1934. Poco dopo, la Pravda pubblica l’editoriale “Caos invece di musica”, che liquida l’opera come “rozza, primitiva e volgare” e la partitura come una “selva di caos musicale”. È un attacco diretto non solo alla musica, ma al suo impatto politico: il realismo, la sessualità esplicita, il grottesco, le dissonanze, la critica sociale, vengono bollati come “formalismo borghese”, “inadatti” alla nuova linea culturale. L’ideologia impone un’arte diversa, un’altra trama emotiva: l’ottimismo come obbligo, l’eroe positivo come dogma. Non c’è spazio per una donna che uccide per ribellarsi, per una musica che racconta la violenza senza addolcirla.

Šostakovič paga quel verdetto con un silenzio imposto e pericoloso. Gli applausi che l’avevano incoronato si trasformano in sospetto politico, il clamore si fa colpa, la ribellione “caos”, il genio “pericolo”. Chi lo aveva sostenuto arretra, le recite si fermano come lancette forzatamente spezzate. In quel vuoto di scena cresce anche il risentimento istituzionale: “I compositori dell’ex-Proletkult, spietatamente criticati da me in passato, stavano ora monopolizzando l’Unione dei Compositori proprio di fianco al Cremlino, e covavano rancore verso di me”, scriverà più tardi Galina Višnevskaja, la grande interprete di Katerina, nelle sue memorie, testimonianza che consegna alla storia il lato umano del bando, non solo imposto dal potere, ma alimentato dal rancore.

Nel 1962 il compositore prepara la versione emendata: Katerina Izmajlova (Op. 114), che va in scena a Mosca l’8 gennaio 1963. Un compromesso obbligato, non una resa artistica: l’erotismo attenuato, la partitura ammorbidita, il grottesco reso meno tagliente. È la sopravvivenza che prende forma, non la forma che sopravvive. Ma la vittoria decisiva sarà un’altra, libera perché non più ricattabile: dopo il 1975, anno della sua morte, l’originale del 1934 torna nei teatri del mondo, riacquista fiato, ferita, verità, diventa ascolto globale invece che dissonanza proibita.

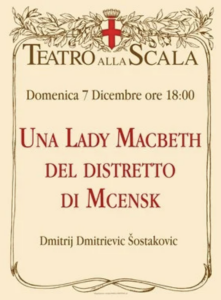

Ed è proprio su questo passato irrisolto, sottratto e infine restituito, che si innesta il senso della scelta di oggi. Il 7 dicembre 2025 il Teatro alla Scala decide di aprire la stagione 2025-26 con ‘Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk’, trasformando la memoria storica in gesto culturale presente. La neve del 1934 diventa eco, non distanza. L’ANSA rilancia la dichiarazione del sovrintendente Fortunato Ortombina: “Un’opera russa ma legata alla storia di Milano”, frase che nel 2025 assume il valore di un manifesto: Milano non importa un titolo, lo adotta come memoria identitaria.

La connessione trova poi la sua personificazione sonora. Riccardo Chailly, direttore musicale della Scala e principale interprete contemporaneo della poetica lirica di Šostakovič, ha descritto l’impatto della scrittura come una folgorazione: “In quest’opera non si corregge niente, non si taglia niente, la politonalità è usata con sapienza innovativa”, parole che diventano chiave di lettura del ritorno scaligero: rigore, coraggio, rifiuto dell’arte addomesticata, memoria orchestrale che esalta “folklore a mosaico, tragedia satirica, dissonanza umana”, come spiegano critici e testimoni della musicologia moderna.

Alla regia c’è Vasilij Barchatov, già protagonista di allestimenti incendiari al Marinskij di San Pietroburgo. Barhcatov ha portato l’opera fuori dal museo operistico per farne “un laboratorio di nervi scoperti”, per sottolineare la rilevanza emotiva applicata ai classici, alternando realismo crudo ed estetica pop, scioccando i conservatori, conquistando i giovani.

Franco Pulcini, musicologo, nelle note ufficiali del Teatro alla Scala, sottolinea come il Secondo atto contenga una Passacaglia usata come interludio: non un dettaglio di maniera, ma il punto in cui la partitura si avvolge su sé stessa come un nodo narrativo ossessivo, basso ostinato su cui si costruisce annientamento emotivo e sociale.

Nel quarto atto compare l’Abschied di Mahler dal ‘Lied von der Erde’, un “addio al mondo” usato per raccontare, dice Chailly, “il vuoto totale di una donna delusa da ogni certezza, a un passo dalla disperazione definitiva”. Non un dettaglio filologico, ma una scelta narrativa di comunicazione musicale: la disperazione prende forma citando un addio che l’Europa già conosceva e lo inietta dentro la Russia rurale, con potenza drammatica, discesa nel buio, humour macabro e contrasti. È questa la forza musicale: la capacità di restare umani nella deformazione, tragici nella satira, vivi nel bando.

Oggi Lady Macbeth è la musica che rifiuta l’ottimismo imposto, che non mitizza la donna ma indaga il sistema che la schiaccia, con una protagonista che arriva al delitto perché non c’è lingua alternativa al riscatto mancato. Nel 2025 l’opera diventa metafora di censura rovesciata, denuncia dei poteri verticali, emancipazione del linguaggio lirico fuori dagli stereotipi. La Scala la sceglie, la RAI la trasmette in 4K, Milano la porta nelle strade e nei quartieri. Da scandalo elitario a rito civico, da titolo bandito a manifesto globale di libertà d’ascolto, con una drammaturgia musicale che usa folklore, dissonanze, erotismo scenico come specchio dei contrasti umani.

In un’epoca in cui le tragedie si consumano nei feed social, nel tempo di un trend, oggi Lady Macbeth si ribalta e ti chiede di guardare l’origine, non il bersaglio: ci riguarda, non ci consola. Un teatro che si fa giornalismo del reale, un’ecografia orchestrale del potere di ieri e di oggi. Così il bando diventa cornice, la partitura testimone, la Scala amplificatore e la città platea diffusa. Non più “caos invece di musica”, ma musica invece del caos imposto.

Riproduzione riservata.