Quando Bashar al-Assad è stato deposto nel dicembre 2024, il Cremlino ha assistito impotente al crollo di oltre un decennio di investimenti politici e militari in Siria. Le basi strategiche di Tartus e Khmeimim, simboli della presenza russa nel Mediterraneo, sono diventate improvvisamente vulnerabili. Tuttavia, dove un’avventura ‘imperiale’ finisce, un’altra può cominciare. E per Mosca, il nuovo orizzonte si chiama Libia.

A partire da quel momento, secondo quanto documentato nel rapporto del Soufan Center pubblicato nel marzo 2025, è cresciuto in modo significativo il traffico navale e aereo tra Siria e Libia. Navi da guerra russe sono state avvistate più volte nel porto di Tobruk, nella Libia orientale, sotto il controllo del generale Khalifa Haftar, figura centrale nel conflitto libico e punto di riferimento per Mosca.

Tarek Megerisi, analista del Consiglio Europeo per le Relazioni Internazionali, ha spiegato a Deutsche Welle che “la Russia ha immediatamente individuato nella Libia il luogo più sicuro per riorganizzarsi nel Mediterraneo. Dopo la caduta di Assad, le forze russe hanno trasferito via mare e via aria tutto ciò che potevano dalle basi siriane: sistemi d’arma, equipaggiamenti logistici, personale”.

Lo scopo non è solo quello di mantenere un presidio militare: Mosca punta anche al controllo diretto delle risorse energetiche libiche – petrolio, gas e minerali – diventate fondamentali per aggirare l’embargo occidentale. La Libia, in questa prospettiva, rappresenta un’occasione perfetta.

Il 13 dicembre 2024, il Wall Street Journal aveva già rivelato il trasferimento di sofisticati sistemi di difesa russi – tra cui S-300 e S-400 – dalla Siria alla Libia. Lo stesso giorno, un secondo articolo del quotidiano aveva pubblicato immagini satellitari che ritraevano aerei da trasporto russi impegnati a caricare materiale dalla base di Khmeimim. Era chiaro: Mosca non si stava ritirando, stava solo riposizionandosi.

Il rapporto del Soufan Center conferma un aumento delle presenze russe nella base aerea di Brak al-Shati, nel sud del Paese, dove il numero di militari è salito da 300 a circa 450 unità. Parallelamente, la base navale di Tobruk ha visto accrescere il numero di attracchi russi, rafforzando la saldatura tra Mosca e Haftar. Generale ottuagenario, un tempo sostenuto dagli Stati Uniti, Khalifa Haftar è oggi il partner strategico del Cremlino.

Già il 12 gennaio 2025, Ulf Laessing, direttore del programma Sahel della Konrad Adenauer Stiftung in Mali, spiegava su Libyan Express che, sebbene Mosca mantenga relazioni anche con Tripoli, è su Khalifa Haftar che punta con decisione, concentrando i propri investimenti politici e militari: “È lui il vero alleato strategico della Russia”.

Un’inchiesta del The Times del 6 marzo ha rivelato che Mosca e Haftar stanno trattando l’utilizzo di infrastrutture strategiche come avamposti militari russi nel Mediterraneo. Già lo scorso dicembre, The Guardian aveva documentato l’opposizione del premier libico Abdul Hamid Dabaiba all’espansione russa nell’est del Paese, senza però riuscire a fermarla.

Ma la pedina più importante sulla scacchiera libica è oggi Saddam Haftar, figlio del generale. Figura emergente, secondo il Soufan Center ha messo a disposizione della Russia una rete di basi e facilitato il trasferimento di armi e uomini, ricevendo in cambio risorse economiche e supporto politico. Contro di lui pende un mandato d’arresto internazionale emesso dalla Spagna per traffico d’armi.

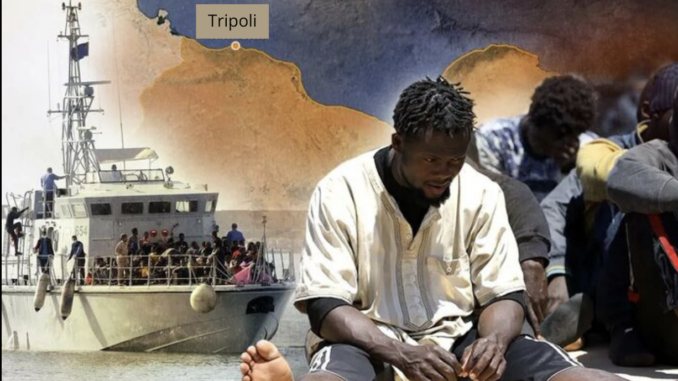

Attraverso la Brigata Tariq bin Ziyad, Saddam Haftar ha costruito un sistema logistico capillare per il traffico di migranti verso l’Europa. Le organizzazioni criminali pagano per utilizzare le rotte e ottenere protezione dalle milizie. Tarek Megerisi, nel suo studio pubblicato nel marzo 2025, lo definisce “una macchina perfetta del profitto e della paura”.

I voli che giungono da Damasco, Lahore e Dhaka, scrive Megerisi, non sono errori di pianificazione, ma parte di un disegno preciso: “una strategia che sfrutta le vulnerabilità umane per alimentare un’economia parallela sotto controllo militare”. I migranti, una volta arrivati in Libia orientale, vengono privati dei documenti e trattenuti finché non pagano somme che possono arrivare a 9.000 dollari. Chi riesce a pagare viene caricato sulle imbarcazioni, mentre chi non ha denaro scompare nei centri di detenzione. Il passaggio in mare segue logiche spietate: 100 dollari per chi parte su gommoni, fino a 80.000 per operazioni più complesse su grandi navi.

Il sistema coinvolge anche la Libia occidentale. The Guardian ha confermato che alcuni migranti vengono trasferiti a ovest, segno della complicità di più attori sul territorio. “Le milizie attraversano indisturbate le linee interne del Paese– spiega Megerisi – non per motivazioni ideologiche, ma per puro interesse economico”.

Dietro tutto questo si staglia l’ombra russa. Megerisi afferma: “Mosca usa la migrazione come leva geopolitica. L’ha già fatto durante la crisi bielorussa. Ora applica lo stesso schema nel cuore del Mediterraneo”. Le compagnie militari private russe, attive anche nel Sahel, agiscono in sinergia con le truppe di Haftar. L’obiettivo non è solo il controllo territoriale, ma la manipolazione dei flussi umani per generare instabilità ai confini europei.

“La nuova guerra non si combatte con i carri armati – avverte Megerisi – ma con le rotte dei disperati”. E aggiunge: “Finché l’Europa non offrirà alternative legali e sicure, saranno i trafficanti – e chi li sostiene – a dettare le regole”.

Mentre le istituzioni europee discutono, i porti si affollano e la diplomazia tace, la Russia consolida la sua presenza. Tobruk si militarizza, Saddam Haftar si impone come figura chiave, e la Libia diventa un nuovo avamposto russo nel Mediterraneo.

Che fare, allora? Secondo Megerisi, la risposta è una sola: “L’unico modo per disinnescare questo sistema è offrire percorsi migratori legali. Solo così si può togliere potere ai trafficanti e riprendere il controllo dei flussi”.

Ma intanto Mosca avanza. Con le armi, con i migranti, con le alleanze. E nel silenzio assordante del mondo, la Libia si trasforma nel fronte più insidioso di una guerra ibrida che riguarda anche noi.

Riproduzione riservata