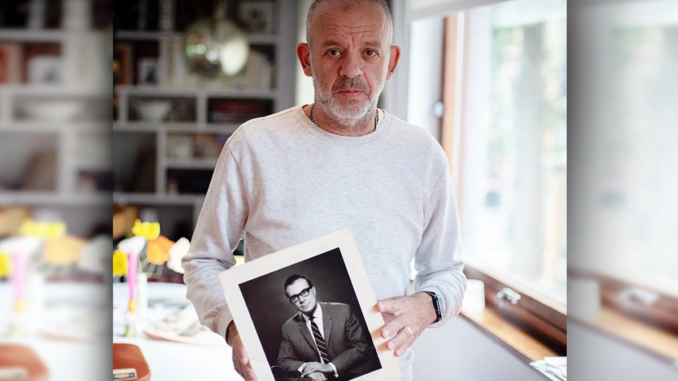

Tutto iniziò con un oggetto semplice, impolverato, dimenticato sotto un letto. Era il 2009 quando Antony Easton, dopo la morte del padre Peter, cominciò a occuparsi delle questioni legali legate alla successione. Nel vecchio appartamento di famiglia a Lymington, nell’Hampshire, trovò una piccola valigetta di pelle marrone.

All’interno, ordinatamente conservati, c’erano banconote tedesche immacolate, album fotografici, buste piene di appunti e un certificato di nascita che raccontavano una storia sconosciuta.

Antony scoprì così che suo padre, uomo riservato e anglicano convinto, non era nato in Inghilterra ma in Germania, con un altro nome: Peter Hans Rudolf Eisner.

Il contenuto di quella valigia aprì un portale verso un passato dimenticato: un passato di lusso, persecuzione e sopravvivenza, che si intrecciava con la più oscura pagina della storia europea.

Dalla Berlino dorata al baratro del nazismo

Le foto in bianco e nero raccontavano la giovinezza di Peter in un mondo molto diverso da quello in cui Antony era cresciuto. Si vedevano ville eleganti, servitori, automobili di lusso con autista, scalini decorati con angeli scolpiti.

In un’immagine particolarmente inquietante, il piccolo Peter, appena dodicenne, sorrideva accanto ai suoi amici mentre, in lontananza, sventolava una bandiera nazista.

Antony comprese allora che suo padre aveva vissuto un’infanzia segnata da un pericolo taciuto.

Durante la sua vita, Peter aveva mantenuto un riserbo assoluto sulle proprie origini. Non parlava mai della Germania, evitava domande sul suo accento e si irritava quando veniva evocato il passato. “C’era un’oscurità attorno a lui”, ricorda Antony.

Il magnate dell’acciaio: l’impero degli Eisner

Ricercando tra i documenti, Antony scoprì che il bisnonno Heinrich Eisner era stato un imprenditore di straordinario successo. Proprietario della Hahn’sche Werke, un’acciaieria tra le più avanzate d’Europa, aveva costruito un impero che produceva acciaio tubolare, con stabilimenti in Germania, Polonia e Russia.

Heinrich e la moglie Olga vivevano nel lusso: possedevano numerose proprietà a Berlino e nei dintorni, tra cui una residenza di sei piani con pavimenti in marmo e una facciata color crema, simbolo della ricchezza della famiglia.

Una foto d’epoca mostrava Heinrich, un uomo robusto con baffi bianchi e un elegante abito nero, accanto alla moglie coronata da una tiara di cristallo.

Alla sua morte, nel 1918, lasciò tutto al figlio Rudolf, padre di Peter. Nonostante la Prima Guerra Mondiale avesse devastato la Germania, la Hahn’sche Werke aveva prosperato, fornendo acciaio all’esercito. Ma la stabilità durò poco.

L’ascesa di Hitler e la rovina di una famiglia

Negli anni ’30, con l’avvento del nazismo, la situazione degli ebrei tedeschi precipitò. Gli Eisner cercarono di convincersi che la loro ricchezza e importanza industriale li avrebbero protetti. Rudolf, per difendere la sua azienda, cercò di renderla utile al nuovo regime, ma fu un’illusione.

Nel 1938, sotto la pressione crescente delle autorità, la Hahn’sche Werke fu venduta forzatamente alla Mannesmann, un colosso industriale vicino al partito nazista. L’operazione avvenne a un prezzo simbolico.

Gli esperti stimano che l’impero degli Eisner, convertito in valore attuale, equivarrebbe a diversi miliardi di sterline.

Lo storico David de Jong, autore di Nazi Billionaires, spiega che le “vendite forzate” furono uno degli strumenti più usati dal regime per appropriarsi delle aziende ebraiche. La Hahn’sche Werke non fece eccezione.

Il “salvatore” che divenne usurpatore

Quando le persecuzioni si fecero insostenibili, Rudolf e Olga si rivolsero a Martin Hartig, un consulente fiscale non ebreo, che frequentava spesso la loro tenuta di campagna.

Secondo i documenti trovati da Antony, gli Eisner gli trasferirono parte delle loro proprietà nella speranza di mettere in salvo i beni da future confische, convinti che Hartig li avrebbe poi restituiti.

Invece, Hartig intestò tutto a sé, appropriandosi di immobili, terreni e opere d’arte.

Gli archivi tedeschi confermano che le sue transazioni furono “vendite forzate”, tipiche delle spoliazioni imposte agli ebrei.

Dopo la guerra, Hartig continuò a vivere nella casa degli Eisner, restaurandola e trasmettendola ai suoi discendenti, che ancora oggi ne rivendicano la legittima proprietà.

La fuga verso la salvezza

Con l’inasprirsi delle leggi razziali e la confisca dei beni, la famiglia Eisner decise di fuggire. Ma partire non era semplice. Dal 1937, gli ebrei che lasciavano la Germania dovevano versare allo Stato il 92% del proprio patrimonio sotto forma di tasse, note come Reichsfluchtsteuer, la “tassa di fuga dal Reich”.

Nonostante tutto, nel luglio del 1939, Rudolf, Olga e Peter riuscirono a salire su una delle ultime navi dirette in Inghilterra, dopo un lungo viaggio attraverso Cecoslovacchia e Polonia.

Portavano con sé solo poche valigie, lasciandosi alle spalle un’intera fortuna.

Gran parte dei parenti non ebbe la stessa sorte: molti furono deportati e uccisi nei campi di concentramento. Rudolf sopravvisse alla guerra, ma morì internato sull’Isola di Man, come molti rifugiati tedeschi sospettati di simpatie per il nemico.

La ricerca della verità

Settant’anni dopo, Antony decise di ricostruire la storia della sua famiglia. Con l’aiuto dell’investigatrice Yana Slavova, esperta di archivi storici, iniziò a cercare tracce dei beni perduti.

Tra i documenti trovò riferimenti a un dipinto: Eisenwalzwerk (“Laminatoio per Ferro”) del pittore Hans Baluschek, raffigurante una fabbrica di acciaio incandescente.

L’opera, scoprirono, era appartenuta a Heinrich Eisner e si trovava ora nel Museo Brohan di Berlino. Dopo anni di verifiche, il museo ha annunciato l’intenzione di restituirla agli eredi.

Un altro quadro è già stato restituito dal Museo d’Israele a Gerusalemme, mentre una terza opera è oggetto di una richiesta di restituzione in Austria.

Tra i documenti emersi dalle ricerche figura anche una lista della Gestapo con la descrizione dettagliata dei dipinti confiscati agli Eisner, suggerendo che molti altri tesori potrebbero essere ancora sparsi nel mondo.

Ombre e versioni opposte

Antony riuscì anche a incontrare la figlia di Martin Hartig, ormai anziana. Durante un tè nel suo cottage di campagna, la donna raccontò che suo padre avrebbe in realtà aiutato gli Eisner a fuggire, nascondendo alcuni dipinti tra i vestiti e spingendoli a partire per Londra.

Sosteneva che le case acquistate nel 1938 fossero “transazioni legali”, compiute “nel rispetto delle regole”.

Il suo pronipote Vincent, oggi ventenne, ha ammesso di essersi chiesto più volte come la sua famiglia avesse potuto ottenere un simile patrimonio. “Mi sono sempre domandato: da dove viene questa casa? E a quale prezzo?”, ha detto.

Nonostante la buona volontà, nessuna rivendicazione legale è più possibile: i termini di prescrizione per le richieste di restituzione in Germania sono scaduti. Solo le opere d’arte, grazie a trattati internazionali più recenti, possono ancora essere restituite.

Un cognome che ritorna

Per Antony, la sua indagine non è stata solo una ricerca di beni materiali, ma una riconciliazione con la memoria.

“Non si tratta di soldi o proprietà, ma di persone. Ho potuto finalmente conoscere chi erano mio padre e i miei nonni”, racconta.

Il nome Eisner, scomparso dal 1939, oggi è tornato a vivere: nel 2024, la nipote di Antony ha chiamato il suo bambino Caspian Eisner, in onore della famiglia che il tempo e la guerra avevano cercato di cancellare.