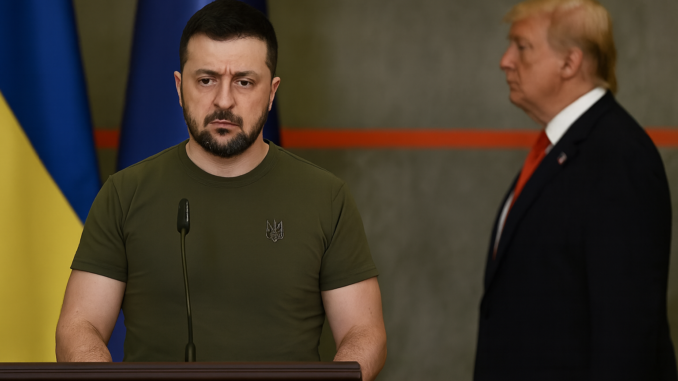

A Bruxelles e nelle capitali europee si susseguono riunioni a porte chiuse e vertici online. Dopo l’incontro di ieri alla Casa Bianca tra Donald Trump e Vladimir Zelenskij, l’Europa prova a trovare una linea comune per blindare l’Ucraina di fronte a un futuro alquanto incerto, sospeso tra la promessa di nuove garanzie di sicurezza e il muro delle condizioni russe.

Al centro delle trattative c’è la cosiddetta “coalizione dei volenterosi”, espressione coniata dal premier britannico Keir Starmer durante il vertice di Londra del 2 marzo 2025 e subito fatta propria da Emmanuel Macron e Friedrich Merz nei summit successivi, fino alla videoconferenza del 13 agosto. Sono proprio loro, insieme al presidente del Consiglio europeo António Costa, a guidare il nuovo round di consultazioni, con l’obiettivo di definire quali garanzie di sicurezza concrete possano essere offerte a Kiev. Ma il terreno resta scivoloso e la posta in gioco è altissima: da un lato la sopravvivenza politica e militare dell’Ucraina, dall’altro la reazione imprevedibile di Vladimir Putin.

Trump, affiancato dai leader europei, ha dichiarato che Putin sarebbe pronto a incontrare Zelenskij “nelle prossime settimane”. Una notizia che, se confermata, rappresenterebbe il primo faccia a faccia tra i due dall’inizio dell’invasione. Macron ha proposto Ginevra come sede, Washington non esclude Budapest. Dal Cremlino, però, arrivano soltanto frasi vaghe. Jurij Ušakov, consigliere di Putin, ha parlato genericamente di “innalzare il livello dei rappresentanti” nei colloqui, senza confermare alcun vertice. Il ministro degli Affari Esteri della Federazione Russa Sergej Lavrov, più esplicito, ha avvertito che qualsiasi incontro dovrà essere “preparato a fondo”, raffreddando gli entusiasmi occidentali. Stando a quanto riportato dalla BBC, questa ambiguità riflette la strategia abituale di Mosca: “alimentare aspettative per guadagnare tempo sul fronte diplomatico, senza offrire reali concessioni”. Una tattica che, come ha sottolineato il think tank Carnegie Europe, consente al Cremlino di mantenere l’iniziativa e di testare le divisioni tra gli alleati occidentali.

L’urgenza delle garanzie non è più un concetto teorico, ma il cuore stesso dei negoziati: per Kiev la questione centrale è blindare la sicurezza nazionale con garanzie formali. Zelenskij lo ha ribadito a Washington: “Si tratta di un punto di partenza verso la fine della guerra”. Secondo il presidente ucraino, tali garanzie potrebbero essere formalizzate entro dieci giorni. Un tempo che, nella diplomazia di Trump, può trasformarsi in un’eternità. Le ipotesi in campo vanno da una “clausola di sicurezza collettiva”, proposta da Giorgia Meloni, che vincolerebbe tutti gli alleati – inclusi gli Stati Uniti – a intervenire in caso di nuovo attacco, a una “forza di rassicurazione” europea dispiegata in Ucraina. Ma qui si scontra l’ostacolo maggiore: la resistenza di Trump a impegnare truppe americane e il rifiuto categorico di Mosca di accettare la presenza di qualsiasi contingente NATO sul territorio ucraino.

Reuters osserva che “gli Stati Uniti sono sempre meno inclini a farsi carico di una protezione militare diretta, lasciando all’Europa il compito di immaginare formule ibride di garanzia”. L’European Council on Foreign Relations (ECFR) avverte però che un dispositivo puramente europeo rischierebbe di rivelarsi insufficiente sul piano della deterrenza, se non sostenuto da un chiaro impegno di Washington. In altre parole: senza l’ombrello americano, le rassicurazioni rischiano di restare lettera morta. Trump ha comunque assicurato a Zelenskij che gli Stati Uniti sarebbero pronti ad aiutare l’Europa a garantire la sicurezza ucraina nell’eventualità di un accordo di pace, un segnale accolto come svolta a Washington.

E mentre Bruxelles discute di scenari e clausole, emergono con forza le linee rosse e i veti incrociati. Putin pretende il ritiro ucraino da Donetsk e Luhansk, considerandolo un prerequisito irrinunciabile. Zelenskij ribadisce la sua linea granitica, chiarendo che per Kiev non ci sarà alcun ritorno al passato: nessuna concessione oltre i territori già occupati, nessuna legittimazione del controllo russo e, soprattutto, nessun futuro in cui l’Ucraina possa ancora parlare la lingua dell’oppressore. A questo si aggiunge un altro nodo fondamentale: Kiev respinge categoricamente ogni limite sulla dimensione delle proprie forze armate, un vincolo che Mosca definisce invece imprescindibile. In pratica, il risultato è un braccio di ferro in cui le posizioni appaiono non solo distanti, ma quasi inconciliabili.

Nel frattempo, il prezzo umano continua a crescere: secondo Reuters, oltre un milione di persone sono state uccise o ferite dall’inizio della guerra, cifra che rende ancora più pressante la ricerca di garanzie concrete.

L’Europa prova a tessere la tela della diplomazia, ma il quadro resta quello di un equilibrio instabile, in cui ognuno cerca di guadagnare tempo. Gérard Araud, ex ambasciatore francese negli Stati Uniti, ha riassunto con amara lucidità: “Ad Anchorage, il 15 agosto, non è successo nulla. A Washington, ieri, non è successo nulla. È stato il trionfo della vaghezza e degli impegni senza significato”. Secondo Liana Fix, analista del Council on Foreign Relations “il rischio è che si arrivi a una situazione di paralisi diplomatica, in cui le garanzie rimangono promesse vuote e l’Ucraina continui a combattere senza un vero ombrello di protezione”.

Dietro i sorrisi e i comunicati ottimistici, la realtà è che la pace è ancora lontana. Trump sembra oscillare tra la tentazione di mostrarsi come il “pacificatore” capace di mettere fine alla guerra più devastante d’Europa dal 1945 e la riluttanza a pagare un prezzo politico o militare. L’Europa, divisa tra falchi e colombe, cerca di non perdere l’iniziativa, temendo che le decisioni cruciali si giochino esclusivamente tra Washington e Mosca.

Per Kiev, intanto, si discute anche di un pacchetto di acquisti di armamenti americani tra i 90 e i 100 miliardi di dollari, che fungerebbe da garanzia ulteriore nella prospettiva di un’intesa.

La BBC osserva che “l’Unione Europea, pur desiderosa di assumere un ruolo autonomo, resta prigioniera della propria dipendenza dall’ombrello strategico americano”. L’European Council on Foreign Relations (ECFR) avverte invece di un rischio ancora più insidioso: lo spettro di una “Yalta 2.0”. Il richiamo alla Conferenza di Yalta del 1945 non è casuale: allora Churchill, Roosevelt e Stalin ridisegnarono la mappa dell’Europa, tracciando nuove sfere d’influenza e sacrificando le aspirazioni di interi popoli sull’altare della stabilità internazionale. Oggi il timore è che l’Ucraina finisca nella stessa trappola, non più come attore sovrano ma come pedina da muovere sullo scacchiere di un fragile compromesso tra grandi potenze.

A questa analisi si aggiunge la voce del German Council on Foreign Relations (DGAP), secondo cui l’Europa rischia di “restare spettatrice passiva in un negoziato bilaterale tra Washington e Mosca, con margini di manovra ridotti al minimo”. Anche l’ISPI di Milano avverte che “la frammentazione delle posizioni europee può trasformarsi nell’arma migliore del Cremlino, perché rende impossibile presentare un fronte comune”.

Volgendo lo sguardo a un futuro ancora incerto, gli analisti internazionali convergono su tre possibili scenari. Il primo è quello di un “accordo minimo”: Kiev otterrebbe garanzie simboliche – dichiarazioni di intenti, un meccanismo di consultazione rapida – senza però impegni vincolanti per gli alleati. Un risultato fragile, utile più alla propaganda che alla sicurezza reale. La seconda ipotesi è lo “status quo prolungato”: i colloqui continuano senza approdare a un’intesa concreta, mentre la guerra si congela lungo le attuali linee del fronte, trasformandosi in una “guerra infinita a bassa intensità” che logora lentamente tanto l’Ucraina quanto la Russia. Un contesto in cui Mosca continua, comunque, ad avanzare: solo tra metà luglio e metà agosto, le forze russe hanno guadagnato circa 626 chilometri quadrati di territorio, segno che il conflitto non si è affatto cristallizzato. La terza, la più pericolosa, è l’escalation: il fallimento di ogni compromesso potrebbe spingere Putin a intensificare le operazioni militari per forzare l’Occidente a negoziare alle sue condizioni. Un’ipotesi che, stando al Carnegie Moscow Center, rientrerebbe nella logica della brinkmanship – la politica del precipizio – in cui la minaccia di un’escalation incontrollabile diventa essa stessa un’arma negoziale.

A fronte di queste incertezze, Mark Rutte ha evocato la possibilità di una garanzia in stile Articolo 5 per l’Ucraina, anche senza adesione formale alla NATO: un meccanismo che potrebbe rappresentare la vera svolta, ma che resta ancora avvolto da mille riserve politiche.

In questo intreccio di diplomazia e minacce, Kiev rimane sospesa tra speranza e timore: speranza di garanzie concrete, timore che la realpolitik di Trump e Putin possa sacrificare, ancora una volta, l’indipendenza e l’integrità dell’Ucraina sull’altare di un fragile equilibrio internazionale. Resta allora un interrogativo di fondo: l’Europa riuscirà a trasformarsi da spettatrice inquieta a protagonista capace di influenzare realmente il corso della crisi, oppure sarà condannata a subire le decisioni prese tra Washington e Mosca? Per Kiev, la risposta a questa domanda non è un gioco di diplomazie, ma il confine stesso tra vita e dissoluzione: garanzie di sicurezza reali o il destino di essere ridotta a pedina, schiacciata sul tavolo di un equilibrio fragile come vetro, pronto a infrangersi al primo colpo di vento della storia.

Riproduzione riservata.